LAS ABSTRACCIONES DE FERNANDO UREÑA RIB

DOROTA KOZINSKA

Si pareciera que Fernando Ureña Rib se siente demasiado cómodo frente a sus lienzos, es porque él ha venido trabajando en ellos desde muy temprana edad. Nacido en La Romana, República Dominicana, en 1951, este artista internacional comenzó su entrenamiento a la edad de 12 años, recibiéndose en 1968, como Profesor de Dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Santo Domingo, e inmediatamente continuó estudios en Europa y Estados Unidos.

Aunque Ureña Rib ha visto exhibir su obra en museos al rededor del mundo y mantiene una posición preponderante en la escena artística de su propio país, él admite su fascinación con Montreal, una ciudad que visita anualmente. (Aunque casado con una canadiense, nos confiesa que su amor por Montreal fue primero). Cuando el artista llega, alquila un taller que reserva en el Edificio Belgo, en el centro de la ciudad, y se sumerge con entusiasmo en la atmósfera creativa y en la diversidad cultural de Montreal, lo que le permite producir sus obras con sorprendente fluidez. El resultado de la impronta de su energía creativa es una serie de pinturas que bajo el título de Carnavalia presenta actualmente en la galería de la Oficina de Turismo de la República Dominicana de la calle Crescent.

Las vertientes creativas de Ureña Rib se ramifican en dos corrientes poderosas cada una distinta en su arrastre y ambas marcadas con estéticas visuales propias. Hace algunos años me llamaron poderosamente la atención sus pinturas de formas orgánicas, de una belleza y sensibilidad únicas que germinaban, destacándose, sobre el telón de fondo de las galerías de arte contemporáneo de Montreal, con sus exultantes explosiones de color y de formas.

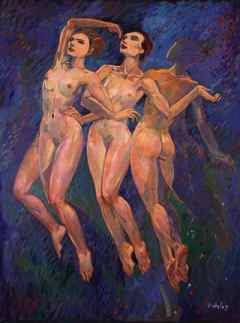

Pero Ureña Rib es primero y ante todo un admirador del cuerpo humano y en particular del desnudo femenino. El desnudo ha sido un tema recurrente de su creación pictórica desde siempre. El foco de su última serie es una exploración continua de las numerosas facetas de la anatomía humana. “Me he sentido atraído a la figura femenina desde que puedo recordar”— nos dice él artista —” Pero no es simplemente el cuerpo femenino lo que me interesa sino adentrarme en el estudio de las casi infinitas posibilidades de movimiento de la anatomía humana.”

En sus lienzos las figuras femeninas se sobreponen unas a otras en una interminable secuencia de danzas. La imagen es fragmentada en ese discurrir del tiempo y del espacio. Líneas sobre líneas, fusión de muslos, de piernas y de rostros se agrupan en un resplandeciente mosaico de planos de color. Ureña Rib basa su exploración pictórica en la aseveración del filósofo griego Heráclito de que todas las cosas ocurren al mismo tiempo y él intenta recrear esta visión aparentemente imposible de la simultaneidad de una acción en estos lienzos. Dicho a su modo —” Esta continua sobreposición de figuras que se mueven permite a la imagen atravesar el espacio físico y adentrarse en las dimensiones de lo trascendente y de lo espiritual.”

El resultado es una serie de figuras rítmicas en la que hermosos cuerpos desnudos de mujeres se idealizan serenas, como existencias míticas. Inspiradas en las Ninfas, estas figuras estilizadas simbolizan las fuerzas de la naturaleza y el poder de la mujer. “Quiero mostrar la mujer como un ente poderoso. No simplemente en sentido político sino en todas las otras connotaciones de ese poder.” Tal y como en el Budismo Tántrico, Ureña busca la elusiva unión entre la espiritualidad y la sensualidad.

La idealización de las formas (Las figuras en las pinturas de Ureña Rib son de proporciones perfectas) persigue el placer de la contemplación. Sus modelos son invariablemente elegidas entre jóvenes esbeltas y bien formadas. Aprovechando la proximidad de su estudio al de los varios talleres de danza contemporánea que alberga el Edificio Belgo, Ureña Rib trabaja a menudo con bailarinas que posan para él como modelos. Sus cuerpos bien labrados y musculosos se ajustan perfectamente a la misión de transmitir la estética de su mensaje visual.

Las participantes de este carnaval mágico aparecen adornadas con tocados fantásticos y en composiciones diversas, en grupos de tres o más, o como si la misma figura se reflejara de maneras distintas en un caleidoscopio que gira. En ocasiones parecería que se trata de un alegre grupo que participa de ceremonias sagradas.

Ureña Rib ha renunciado conscientemente a las preocupaciones intelectuales del arte contemporáneo y a su angustia existencial (Angst) que el artista atribuye a residuos de la guerra de nervios de la guerra fría. En cambio Ureña Rib aspira re encontrar la belleza de la imagen. Como colorista formidable él construye una rica superficie de patrones cromáticos que se trasparentan en armonías visuales perfectas.

“Yo no creo que deba haber un divorcio entre el arte y la belleza.”, —afirma el pintor— “En nuestro siglo el concepto de belleza se ha considerado como algo venenoso, pero creo que ha llegado el momento de cambiar esa opinión.” “No existe ya la misma aflicción y angustia que resultó en que el arte fuera una expresión angustiosa. Creo que podemos afrontar el futuro de manera más positiva.”

Innegablemente resulta placentero y hechizante contemplar las Ninfas de Ureña Rib, pero la maestría y el virtuosismo con que las ha producido podría parecer desconcertante para algunos, haciéndoles pensar que el artista ha caído en las trampas del mercado del arte. Además de su destreza, estas obras están marcadas por una gran originalidad y sensualidad de las que emergen líricas las figuras femeninas, como de un plácido y etéreo panteón. Fueron los desafíos de representar con exactitud la figura humana los que alejaron a Ureña Rib de sus formas orgánicas anteriores. Ahora es capaz de pintar el cuerpo de una mujer con los ojos cerrados. Y no solo eso, puede hacer que sus líneas fluyan con gracia, sin encontrar obstáculos.

Pero hay todavía otra manera de contemplar sus obras. Las formas idealizadas en las composiciones de Ureña Rib reflejan un subyacente plan maestro, el punto de inicio de un mapa de múltiples caminos que recorrer y a través de los cuales es posible internarse en una travesía visual e imaginaria que va mucho más allá, mucho más lejos, de las líneas ondulantes que aparecen a primera vista.

DOROTHA KOZINSKA

FERNANDO UREÑA RIB