HORAS DE ANGUSTIA

SALOMÉ UREÑA

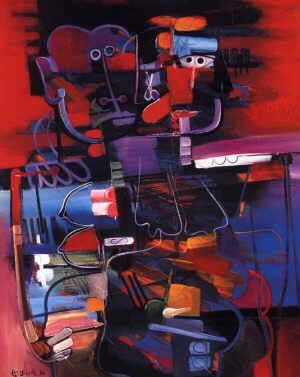

FERNANDO UREÑA RIB

LA IMAGEN POÉTICA DE SALOMÉ UREÑAEn el proceso de elección de la palabra poética, Salomé Ureña prefiere aquellas que llevan en sí ese torrente de imágenes, táctiles, tangibles, sensibles que navegando sobre el fluir de una rima serena se expanden en la imaginación del lector y le transportan sutilmente a otros parajes, los del sentimiento más hondo y puro que puede encontrarse en toda la poesía dominicana.

Su sentimiento se hace nuestro. La convicción es tal que su dolor nos aqueja con igual tortura o su placer o su inocencia se aferran con similar fervor en el lector apasionado.

La imagen poética de Salomé Ureña alcanza, pues, esos estadios interiores que padece toda mujer y que ella los sublimiza de tal modo y con altura tal, que de pronto nos sentimos ser como sus hijos, o su amado. Tal respuesta a la lectura de un poema no es usual. El poeta tiende a tomar una distancia, describe, señala, indica. Salomé Ureña canta para sí misma, en silencio, y ese rumor intenso se desborda en la palabra poética.

Fernando Ureña Rib

(En la enfermedad de mi segundo hijo)

Sin brillo la mirada,

bañado el rostro en palidez de muerte,

casi extinta la vida, casi inerte,

te miró con pavor el alma mía

cuando a otros brazos entregué, aterrada,

tu cuerpo que la fiebre consumía.En ruego entonces sobre el suelo frío,

y de angustia y dolor desfalleciente,

aguardé de rodillas ¡oh, hijo mío!

que descendiese el celestial rocío,

el agua bautismal, sobre tu frente.Después, en mi regazo

volví a tomarte, sin concierto, loca,

de cabezal sirviéndote mi brazo,

mientras en fuego vivo

se escapaba el aliento de tu boca;

y allí cerca, con treguas de momentos,

el hombre de la ciencia, pensativo,

espiaba de tu ser los movimientos.Pasaron intranquilas

horas solemnes de esperanza y duda ;

latiendo el pecho con violencia ruda,

erraban mis pupilas

de uno en otro semblante, sin sosiego,

con delirio cercano a la demencia;

y entre el temor y el ruego

juzgaba, de mi duelo en los enojos,

escrita tu sentencia

hallar de los amigos en los ojos.¡Oh, terrible ansiedad! ¡Dolor supremo

que nunca a describir alcanzaría!

Al cabo, de esa angustia en el extremo,

reanimando mi pecho en agonía,

con voz sin nombre ahora

que a pintar su expresión habrá que cuadre,

¡salvo! -dijo la ciencia triunfadora

¡salvo! -gritó mi corazón de madre.¡Salvo, gran Dios! El hijo de mi vida,

tras largo padecer, de angustia lleno,

vástago tierno a quien la luz convida,

salud respira en el materno seno.Hermoso cual tus ángeles, sonríe

de mi llamado al cariñoso arrullo,

y el alma contemplándole se engríe

de amor feliz y de inocente orgullo.Por eso la mirada

convierto al cielo, de mi bien testigo,

y, de santa emoción arrebatada,

tu nombre ensalzo y tu poder bendigo.

SALOMÉ UREÑA DE HENRÍQUEZ

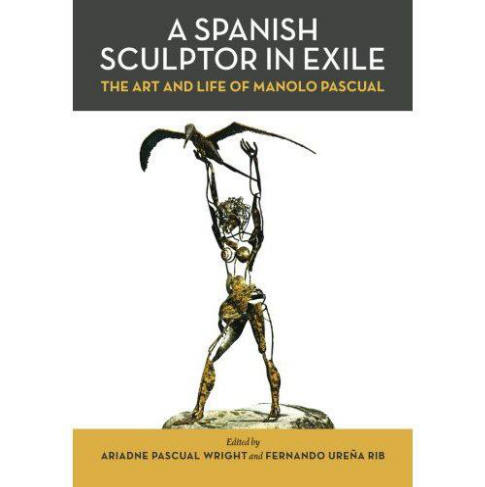

(1850 – 1897)Nació en Santo Domingo. Fue poeta y pedagoga. Todavía se le considera como la figura central de la poesía lírica dominicana de mediados del siglo XIX y también innovadora de la educación femenina en su país.

Fue hija del también escritor y preceptor Nicolás Ureña de Mendoza. Sus primeras lecciones las tomó de su madre Gregoria Díaz. Más tarde su padre la llevó de la mano en la lectura de los clásicos, tanto españoles como franceses. Debido a ello, la joven Salomé alcanzó una educación y formación intelectual y literaria que ayudaría a codearse con el mundo literario de su país a los quince años. Se casó con el escritor, médico y abogado Francisco Henríquez y Carvajal.

A los 20 años casó con Don Francisco Henríquez y Carvajal. Les nacieron cuatro hijos: Francisco, Pedro, Max y Camila Henríquez Ureña. Su tercer hijo, Max, llegaría a ser una de las lumbreras humanísticas más destacadas de la América Hispana en el siglo XX.

Alentada por su esposo, en 1881 instituyó en la Isla el primer centro femenino de enseñanza superior, nombrado Instituto de Señoritas. A los cinco años de su iniciación, se diplomaron las primeras seis maestras normales.

Publicó sus primeros poemas a la edad de 17 años. Su estilo nítido y espontáneo se manifiesta muchas veces lleno de ternura, como ocurre en El Ave y el Nido, en otras se vuelve trágico, como En horas de angustia y otras veces su verso se torna viril y patriótico como en A la Patria y en Ruinas. La poetisa cantó a su patria, a su panorama hermoso, a sus hijos, a su esposo, a las flores, a la isla misma, como ocurre en La llegada del invierno.

Murió relativamente joven a la edad de 47 años, debido a la tuberculosis.