HUMOR E IRONÍA EN LAS PINTURAS

JOSÉ CESTERO

Fernando Ureña Rib

OBRA DE JOSÉ CESTERO

CESTERO Y LAS ANDANZAS DEL QUIJOTE

EN LA VIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Las andanzas del ingenioso hidalgo Don Quijote y de su escudero, Sancho Panza sirven de pretexto al hábil dibujante y pintor dominicano, José Cestero, para recrear las escenas prodigiosas del archifamoso manchego que retratara Cervantes desde hace ya cinco siglos.

Desde entonces, la fascinación que ha ejercido la figura del Quijote sobre artistas, poetas, filósofos y artesanos de toda latitud sólo es comparable a la abundancia de imágenes que deambulan por el mundo proclamando sus ansias de amor, felicidad y libertad. Quijote, decía Cervantes, “era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza” .

Las emociones del ser humano no cambian. Los juicios del Quijote abarcan casi todo el espectro humano de esas emociones, que serán siempre las mismas. José Cestero advierte el hecho y en su trazo traduce esas emociones. Ahí están los temores, el asombro, las palpitaciones jadeantes de Rocinante, la mirada aparentemente ligera y, sin embargo, filosófica de Sancho Panza.

La moralidad, esa insigne bandera de El Quijote, se alza contra vientos contrarios en estos lienzos con sobrada prominencia y la proclama la rectitud de la figura, la atenta lanza, la determinada dirección con que encamina sus pasos el cabalgante.

El óleo resbala de los pinceles de José Cestero con sinuosas precisiones y lo que es flaqueza se transforma en poder. El poder de la voluntad, el esfuerzo inquebrantable, el indomable espíritu, la brillantez del juicio ante lo absurdo. La picardía y el humor acre del Quijote también se dejan sentir en ese hombre que vivía sólo. Y ese aspecto de la soledad y de la búsqueda insoslayable del amor se marca en cada trazo con singular pasión.

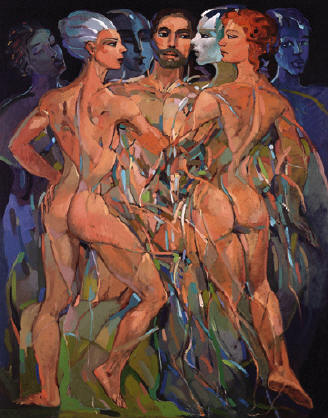

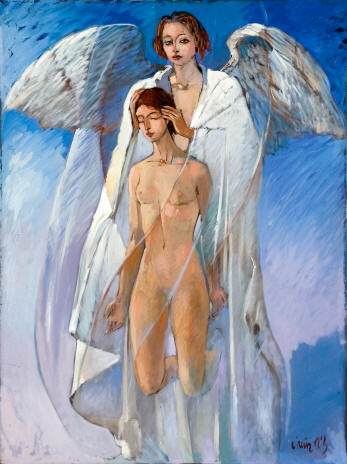

La pintura de José Cestero es parte de un juego intencionalmente irónico en el que se vislumbra de inmediato la suspicacia y lo ridículo de un mundo en el que predomina la hipocresía y donde los valores han sido invertidos o pervertidos por las altas instancias del poder.

Todo lo mira este formidable creador bajo el escrutinio voraz de la ironía. Puede ser la ciudad, la religión, el Congreso Nacional o el arte mismo.

Los rostros, severos, compungidos o acuciosos, ocultan siempre un malestar o un desatino, transitan los linderos de la locura o del vértigo, se refugian en su propia podredumbre o en su propio miedo. Pero José Cestero es un artista sutil, incisivo, diestro. Todo es cuestión de medida y en eso consiste precisamente su sapiencia pictórica.

La parodia visual (a lo Quevedo, a lo Cervantes, a lo Pierce) y la pícara mirada de José Cestero recomponen de esta manera el mundo. Lo extravagante, lo feroz y lo convulso se hace más digerible en sus imágenes que son siempre salpicadas de un humor acre o socarrón, que a veces se acerca a la caricatura. Es la suya, probablemente, la mejor representación visual del grave desenlace de la Comedia Humana.

FERNANDO UREÑA RIB

LAS ANDANZAS DEL QUIJOTE EN LA VISIÓN DE

JOSÉ CESTERO

Por José Saldaña

En el contexto de la VIII Feria Internacional del Libro, el Museo de Arte Moderno, presenta la muestra de José Cestero Andanzas del Quijote. He tenido la oportunidad de conversar con José Cestero y verle pintar muchas veces en su estudio. Me asombra la soltura de su mano, casi virtuosa, y ese vasto e insondable universo creativo, propio de los visionarios.

El tema es apropiado, porque aborda tanto la ficción como la realidad del artista y del mismo Miguel de Cervantes. Cestero se concentra en esos aspectos de ficción y realidad dándoles vida. Sus personajes son llevados a los más altos niveles de expresión plástica.

La exposición es ágil y fluida, de múltiples lecturas, racional, universal y regional. Cestero recrea en su imaginación muchos de los personajes de Miguel de Cervantes, agregándoles un toque local, adaptando a nuestra imaginería aquella de Don Quijote. Cestero encuentra a través de una lectura cuidadosa y reflexiva del texto clásico, la explicación, la moraleja, y la enseñanza que abarca en casi toda su extensión los problemas actuales y apremiantes que experimenta la humanidad.

El artista se adentra de tal modo en la epopeya, en las inverosímiles historias que él mismo llega a convertirse en protagonista y personaje, trasladando su propia imagen a la del ingenioso hidalgo. Como lo diría Ciro Alegría, el mundo de Cesteros también es “ancho y ajeno”. Ancho en su diversidad, en su pluralidad, en el sentido de que escapa al control de uno mismo y sin embargo, en el mundo interior, el artista es el amo y señor, capaz de crear en una isla su propio reino. Así Cestero manifiesta un temperamento fuerte, determinado, como lo son sus pinceladas; a veces violentas, a veces trémulas, firmes, seguras, sinuosas y luminosas como su pensamiento.

José Cestero, dentro de su maestría en el dibujo, aprovecha todo cuanto le refiere su memoria, y lo hace a su propio modo. Con ese sello particular retrata los hechos históricos, los personajes de la vida cotidiana y los paisajes del Santo Domingo colonial. El artista hace un re-descubrimiento de plazas, de las vetustas edificaciones, retomadas y llevadas con plasticidad a lo mítico de su encanto.

Y es esa memoria visual, conjuntamente con la depurada técnica y las experiencias propias de su oficio, la que exalta las posibilidades expresivas de la imagen, y es esa memoria la que resurge y se hace poderosa aún tratándose de una historia tantas veces manejada por innumerables artistas. Indudablemente Cesteros sabe lo que quiere y cómo ha de realizarlo para alcanzar la cima de su expresión.

Los personajes de Cestero, salen sin esfuerzo, con espontaneidad y confianza. Las leyes académicas de la plástica quedan regaladas a un segundo plano. El es libre pensador y creador y no se somete a cánones, regulaciones, cuadrículas ni métricas. José Cesteros es poseedor de una factura pictórica de gran unidad temática. Al contemplar su obra se percibe que José Cesteros tiene una trayectoria artística de muchos años y que en cada exposición se manifiestan dos siglos de calidad pictórica. Incomprendido por algunos y elogiado por otros, la obra de José Cesteros se establece como la de un creador incansable, y al igual que el Quijote, generoso y desprendido, pero de gran valor pictórico.

Cestero tiene la habilidad de sorprendernos. Sus temas son siempre sugerentes y estimulan la imaginación del público. Los valores sociales y morales de su obra apuntan siempre a una crítica sagaz de su propio entorno. Se trata de un pintor ducho, diestro, que siente y vive los cambios sociales que hemos tenido en las últimas décadas.

José Cestero desarrolla su obra figurativa de manera casi autobiográfica. En su ejecución del retrato, él concentra su atención sobre personajes destacados, artistas, escritores, músicos, hombres de negocios y figuras eclesiásticas, a las cuales él estudia en su dimensión sicológica más profunda, y luego los proyecta visualmente en sus lienzos con admirable realismo crítico.

Cestero refresca nuestra visión del Quijote. Porque las diferentes escenas de las andanzas de Don Quijote y Sancho se confunden con las vivencias personales del artistas, incorporando paisajes urbanos y lugares históricos de nuestro país. Porque las andanzas del Quijote no se detienen en la Mancha, ni en Castilla, ni atravesando el Mediterráneo, en Tetuán. El Quijote de Cestero es el nuestro. El que anduvo estas tierras abrasadas por el sol y el salitre, densas en su selvática virginidad.

Aplaudimos la contribución de José Cestero al introducir en nuestro medio su nuevo proceso pictórico, en sus múltiples manifestaciones universales, políticas, sociales y literarias. La exploración del paisaje verde sensual y la constante presencia de dos mares y dos tierras. Los admiradores de estos lienzos un día dirán: Don Quijote no sólo camino las tierras de la Mancha, sino las de ¡América!

La pintura de José Cestero es parte de un juego intencionalmente irónico en el que se vislumbra de inmediato la suspicacia y lo ridículo de un mundo en el que predomina la hipocresía y donde los valores han sido invertidos o pervertidos por las altas instancias del poder.

Todo lo mira este formidable creador bajo el escrutinio voraz de la ironía. Puede ser la ciudad, la religión, el Congreso Nacional o el arte mismo.

Los rostros, severos, compungidos o acuciosos, ocultan siempre un malestar o un desatino, transitan los linderos de la locura o del vértigo, se refugian en su propia podredumbre o en su propio miedo. Pero José Cestero es un artista sutil, incisivo, diestro. Todo es cuestión de medida y en eso consiste precisamente su sapiencia pictórica.

La parodia visual (a lo Quevedo, o a lo Pierce) y la pícara mirada de José Cestero recomponen de esta manera el mundo. Lo extravagante, loferoz y lo convulso se hace más digerible en sus imágenes que son siempre salpicadas de un humor acre o socarrón, que a veces se acerca a la caricatura. Es la suya, probablemente, la mejor representación visual del grave desenlace de la Comedia Humana.

FERNANDO UREÑA RIB